КТО БУДЕТ ПОДВОДИТЬ ИТОГ

Папа, больше похожий на дедушку – да и путают часто – растерянно озирает круто изменившийся предбанничек-раздевалку в детском саду; плотно и пёстро одетый малыш стоит возле, недоумённо разводя лапками: не то.

Малыш два с гаком месяца не был в саду, поздние родители, беспокоящиеся за всякий пустяк, залечили малышка, таская то к одним врачам, то к другим, и, наконец, выписан; и встал сегодня рано-рано, выпил свой утренний кефир под непременные мультики, охотно собрался, и отправились с отцом – вышли в нежное кружение январского снега, точно напоминающее недавно миновавшие новогодние праздники, пошли по снежным завалам двора, и малыш запросился на руки, а отец, жалея, что не взяли санки, подхватил его, сумку перебросил в другую руку, понёс, бормоча:

-Соскучился по садику, сынок? Сейчас побыстрее дойдём, побольше поиграешь.

Малыш кивал, и помпоны на полосатой шапочке вздрагивали забавно.

Перешли разделённую посередине улицу, покуда ещё не заполненную бурным движеньем, свернули во дворы, где скрипели дворницкие лопаты, и машины были наставлены, как попало, и отец усиленно вспоминал код – набор цифр, позволяющий войти в решётчатую дверь ограды.

Темень мешалась со светом, январский рассвет ленив, но от снега делалось светлее чуть-чуть, и мама с малышом, опередившие их, уже открывала дверь.

Вошли за ними, за ними и пошли, малышок уже бежал, и вот…

За этой мамой и зашли, но те поднимались выше…

-А нам сюда сынок, — и отец толкнул деревянную дверь, и… оказались в совсем другом помещении.

-О! переставили тут всё! Какой же у тебя шкафчик?

Никого.

Доносятся звуки пианино и слышны детские голоса.

Отец заглянул в пустой зал, приглушённо позвал воспитательницу.

Ответа не было.

-Двадцать первый, кажется, — судорожно цеплялся за воспоминанья отец, отворяя шкафчик, и находя там совсем не те сандалики.

Не то.

Лихорадочно по мобильному звонил жене, но не отвечала, нет-нет, спала ещё.

Он стал снимать с малышка варежки, курточку, комбинезон, сапожки…

Шумно зашла мама с девочкой, поздоровалась, стала раздевать дочку.

-Переставили тут всё, — сказал отец. – Два месяца болели. Не могу вспомнить, какой шкафчик.

-Вы уверены, что сюда зашли? Тут ничего не переставляли.

Молния расколола пожилой мозг отца.

-Это третий подъезд? – спросил он.

-Второй, — отвечала женщина. – Не вертись, Ниночка, и так опоздали…

-Не туда вошли, сынок, ой, скорее…

Суетясь, путаясь в малышковых вещичках, снова одевал мальчишку; тут рядом, быстро донесу, думал…

И как всё похоже! Та же лестница, по которой шустро – вниз, вниз, и по улице, почти бегом, чтобы кое-как одетый, крохотный не замёрз, и – вот он, нужный подъезд; и радость мгновенная от знакомой обстановки: туда!

Всё привычно, вот он шкафчик, мальчик помогает себя переодевать, и, со справкой, тихо шуршащей, бежит, забыв про отца, без всяких «пока» – бежит туда, где дети…

Он социальный, думает отец, слава Богу, не то, что я – социофоб.

Воспитательница выходит.

-Наконец-то, заждались вас.

-Да залечили мальчишку.

-Врачи такие…

Он узнаёт ещё что-то у полной, матери троих детей, воспитательницы, улыбается, говорит: До встречи.

Он выходит в снежную белизну, минует территорию сада, погружается в мир дворов, идёт домой.

-Мама переставила мебель! – улыбается жена на его рассказ.

Мальчишка в неё – ей не понять муки-социофоба, обременённого неудачной судьбой сочинителя: пожилого литератора.

Отец, привычно помрачнев, садиться к компьютеру, дабы превратить в короткий рассказ смешной и мелкий курьёз, нечто говорящий скорее о дне, чем о жизни в целом – о дне, который ляжет в общежитейский зачет, но кто будет подводить итог, отец не узнает, как не узнает никто.

ЛЕПНАЯ РОСКОШЬ ЯНВАРЯ

Рукавом махнувший январь обеспечил кочерыжный хруст и сметанно-синеватое мерцание дорожек лесопарка…

Следы глубоки и отчётливы, и по цепочкам их можно проследить быстрое движение разных судеб – судеб, воплощённых телесными мешками, плотно и прочно одетыми по такой погоде.

Каждое дерево, причудливо изукрашенное филигранью, напоминает то серебряное сердце, то подкову арки, то врата, приоткрытые в сказочное повествование…

Не зайдёшь – не мечтай…

Речка не замёрзла – курится и играет паром, свершая медленное своё, плавное движенье.

Горбатый мост ребрист ступенями, чья острота слегка сглажена снежными напластованиями…

Одна из собак сидит на ступеньке, другая, хромоножка, располагается ниже, лежит на снегу, точно лелея лапу.

Из-за сетки-рабицы – а за ней идёт многоярусное нагромождение хозяйственных построек – выходит третья, крупная собака, в синем ошейнике, с улыбающимся лицом (ведь нельзя же про собаку – морда!).

Эта третья подходит к тебе, машет хвостом, лапами встаёт тебе грудь…

Гладишь её; вторая подходит – дружественные они весьма.

-Хорошие вы какие! Жаль не взять кого-нибудь из вас…

Идут какое-то время за тобою, и следы их плетутся, мешаются с твоими…

Дома отогреваешься, долго держа руки под горячей струёю.

Телефонный звонок резко рвёт космос комнаты.

-Да!

-Саш, привет, это Землянский.

-Номером ошиблись!

Ты вешаешь трубку, хотя ты Саша, но никого с такой фамилией не знаешь.

Звонок повторяется.

-Саша, это сын Тамары Тихоновны, со второго этажа…

-Ах, Саш (вы тёзки), я ж никогда не знал твоей фамилии.

-Ну да, я не сообразил. В общем, сказать хотел – мама умерла, похоронил тридцать первого.

-Ой, соболезную. Сколько ж ей было?

-Да вот…неделю до восьмидесяти девяти не дожила.

-Квартиру сдавать будешь?

-Нет, я здесь живу, пересечёмся в общем.

Прощаетесь, говоря ещё какие-то слова.

Знаешь – у него два брака, две дочери, одна взрослая.

Оба брака распались давно.

А когда-то – в таких недрах детства, где волокна беловато-жёлтого тумана закрывают лица событий – ходил к нему, авиамоделисту, интересовался модельками из бальсы, он учил вырезывать их…

Потом почему-то вспомнится, как, взрослым уже (если твою жизнь считать взрослою) ходил к Тамаре смотреть огромного, разросшегося в аквариуме сома.

Что ж… Почти девяносто.

И глядишь на лепную роскошь января, глядишь в окно, путаясь в мыслях, любуясь великолепием.

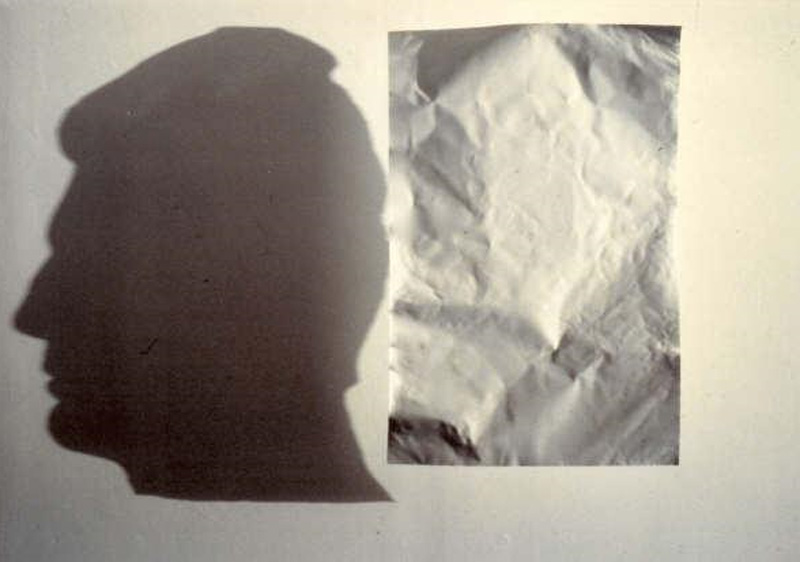

ИБО ОН ПРОИГРАЛ ТЕНИ

В баре, где смачно поблёскивало бутылочное стекло, в уютном баре с мягкими диванами и креслами, у стойки двое глядели друг на друга, как могли бы смотреть одно в другое зеркала – по которым каждый и знает свою внешность.

-Юрий Викторович, — сказал один.

-Виктор Юрьевич, — ответил другой потише, но рукопожатия не последовало.

Однако пили рядом, потягивали дорогой коньяк, и слова, которыми перебрасывались, как шариком для пинг-понга, были не особенно значимы.

Следующим утром, проснувшись, Юрий Викторович подумал о шутках опьянения, но он сильно не пил – так, чуть-чуть.

Однако, когда собранный и богато одетый он выходил из дома, Виктор Юрьевич уже ждал его – в очерке фигуры его было нечто просительное, и, точно вжав голову в плечи, стоял он у подъезда, причём казалось, что ещё мгновенье – и протянет руку.

-Вы? – удивился Юрий Викторович.

-Я, — развёл руками Виктор Юрьевич.

Юрий Викторович пожал плечами, и сел в машину.

Юрию Викторовичу приходилось всё же ходить пешком – не только же на лимузине, и тогда за ним тащился, худея на глазах, хотя был довольно плотным вообще Виктор Юрьевич – как правило с кисловатой, просящей миной.

-Послушай! – резко оборачивался Юрий Викторович. И второй, рассеявшись, пропадал, но хихиканье ещё звучало в воздухе.

Надо бы к врачу, рассеяно думал Юрий Викторович. Или к Альме – знакомой гадалке…

Переговоры, столь важные, долго подготавливаемые, как торжественное блюдо, сладко ожидаемые… ах, эти вечные переговоры, уверенность в победе, растущие суммы…

Юрий Викторович опоздал из-за пробочной чепухи, хотя всё было рассчитано, и выехал так заранее, так…

Когда он буквально ворвался в зал, в кресле его восседал располневший Виктор Юрьевич – и он властно махнул рукой.

-Всё закончено! – объявил он, точно прыснул одеколоном. – Вон, вон отсюда!

-Что значит… — попробовал возмутиться похудевший вмиг Юрий Викторович, но его уже выводила охрана.

Он ждал на улице.

Он видел, как Виктор Юрьевич усаживается в его машину и уезжает – причём было ощущение, что машина стреляет в него, Юрия Викторовича, из выхлопной трубы.

-Позвольте! – воскликнул Юрий Викторович, испугав случайного воробья. – У меня же остался дом! И документы на месте!

Он полез по карманам, но такие уютные карты – банковские и прочие – превращались в жучков, что разбегались с адской скоростью, или в мух, тотчас улетавших с жужжанием.

И – на перекладных, заходясь от смеси чувств, захлёбываясь их крутым коктейлем, помчался, полетел, точно ввинчиваясь в город, выбираясь за его пределы…

Как же, дом!

Всё та же охрана, вовсе не узнавшая его, отшвырнула от ворот, как бродягу-пса.

-Но он тень, тень! – кричал Юрий Викторович у Альмы.

Чёрные глаза её расширялись, играли, пёстрые одежды точно текли, переливаясь сложным орнаментом, а шар отражал, нежно мерцая, какую- то чепуху…

Альма гикнула, и превратилась в птицу, что, нахохлившись, уселась на стол.

Птица была неопределённой породы.

-Значит, тень победила, — каркнула она.

Вероятно – ворона, дико подумал Юрий Викторович, взбегая по лестнице, выбираясь из тёмного места.

Виктор Юрьевич разъезжал на лимузинах, жил в особняке, подписывал договоры, пил дорогущий коньяк.

А бедный Юрий Викторович, всё это имевший ранее, волочился тенью, подсматривал за ним, охал, и чувствовал, как плоть выходит из него, рассеивается, и он сам становится…

Ибо он проиграл тени…

ХОТЯ И УСМЕХАЛСЯ ПОРОЮ

Ходили в Сокольники, и нравилось блуждание по многочисленным, закрученным точно мозговые извилины дорожкам; бывали на ВДНХ, стояли у фонтанов, потом, мимо великолепных павильонов, шли в тенистые, почти лесные места знаменитой выставки, стояли у прудов, отливавших то алюминием, то медью…

Одноклассники – один говорливый, лёгкий, живущий на неизвестные (явно от родителей что-то досталось) средства — некогда сочинявший музыку, но никуда не пробившийся, одинокий, без семьи, стареющий коллекционер; и второй – мрачный, тяжёлого нрава литератор, много печатающийся, долго проработавший за гроши в библиотеке, уволившийся, живущий на мамину пенсию и её же сбережения ныне.

В школе общались мало – только по коллекционированию если, но иногда вспоминали её – кусками, обрывками мелькало детство, петардами вспыхивала юность, а было им по 49 уже; но дружбой их отношения литератор не считал – так, приятельство.

-Ведь он, — рассказывал матери, — торгаш, по сути, мелкий спекулянт. Ничего не делает, а всё про творчество болтает.

Сам литератор, идя по лестницам Византии, спускался в современность, где небоскрёбы перемигивались, отливая сталью, с розоватыми облаками, чью изнанку не увидать никогда; птица Рух несла его на огромной, как страна, спине, чтобы высадить возле дома алхимика, чья лаборатория переливалась содержанием колб и реторт – и сложные линии стихов, не суля популярности, так загадочно переплетались, что, сочиняя, забывал о необходимости печататься, получать гонорары…

Когда встречались с приятелем, тот болтал.

Он болтал обо всём, практически без остановки, мешая всевозможную бытовую чепуху, со словесными картинками из жизни коллекционера, а школьные воспоминания с впечатлениями от фильмов, что посмотрел.

Процесс говорения доставлял ему наслажденье.

Болтал он и о творчестве, сильно раздражая литератора – что болтать? Работать нужно…

И – когда уже и не вспомнить, — стал доставать своей писанной – зачем взялся? Что за потребность?

Несколько раз, по субботам, приверженный одинокой выпивке сочинитель, всё же заходил к непьющему приятелю, и тот, дождавшись, когда одноклассник опьянеет, вытаскивал толстый, чёрный блокнот, чьи страницы были изранены жалкими закорючками строк.

Стишки были чудовищны, — не зная азов стихосложения, наполняя строфы банальностями и трюизмами, совершенно не слыша рифмы, и болтая глупости о верлибре, он гордо говорил:

-Моё новое произведение! Да!

Он не видел, не чувствовал, что произведение его, едва начавшись, бухается в смрадную лужу бесслухости и нелепости, расплывается тусклыми пятнами – так на обёрточной бумаге проступает жир от пирожков…

Он считал себя ровней профессионалу, твердил о своём ярком будущем, и тот, слушая очередную словесную нелепицу, закипал, взрывался внутренне, и — не выдержал, наконец: однажды, придравшись к какой-то мелочи, прекратил общение вовсе.

-Я пробовал ему объяснить, — рассказывал маме, выпивая в очередную субботу, — всю бессмысленность его потуг. Он не слышит никого, кроме себя. И – абсолютно бездарен. Ни намёка на способности.

Приятель, тщась восстановить отношения, звонил, пробовал писать по электронке, но литератор, со сложным чувством вспоминая Ивана Иваныча и Ивана Никифоровича — более не шёл на контакт.

Хотя и усмехался порою.

ГЛАВНОЕ — ЗАПЛАТИЛ

Почему-то вспомнилось: ехали с дачи двоюродного брата, в большом автобусе (а раньше всё развалюхи просёлочные ходили), и снега раннего января в пепельно-коралловых сумерках текли под многочисленными фонарями жёлто-медовым уютом, а частные домишки казались спящими в снегах, как медведи в своих берлогах… В салоне автобуса брат встретил приятеля, стал знакомить, сказал:

-Это мой московский брат. Член Союза писателей.

И вопрос:

-А что он написал? – расплылся как-то, точно протёк чернильным пятном в муаровую пустоту.

…итак, гадалка глядела на него чёрными, показалось змеиными глазами.

Она была пестро одета, полумрак царил в не большой комнате, и в копьецах свечей было больше мистического, чем в тех, что увидишь на новогоднем столе; пучки трав, источая ароматы, низвергались с потолка, а со стен глядели картины, на каких пламенели замысловатые узоры.

Орнаменты жизни, подумал он.

-Итак, что вас беспокоит? – спросила гадалка.

Он посмотрел в хрустальный шар, и лицо исказилось, как при взгляде в самовар.

( А в детстве, на даче, так чудесно было растапливать еловыми шишками!)

-В детстве всё чудесно, — тихо произнёс он.

-Что-что? – переспросила гадалка.

-Нет. Так. Ничего. Я думал, вы сами что-нибудь скажете.

-О! я скажу обязательно. Но сначала вы скажите – что же вас беспокоит?

И он вдруг выпалил:

-Я хочу вернуться в старую коммуналку, к молодым папе и мама, на Новый год, и чтобы…

Он обернулся: тяжёлая, старая, крашенная белым дверь открылась, и мама внесла поднос, на котором подрагивало заливное.

-Ну что, дорогие мои, — сказала она, – вот и готово. Так, чего ещё у нас не хватает на столе?

Из коридора донёсся шум – сын соседей Витя катался на трёхколёсном велосипеде, а это… Да, да – это был он: в аккуратной белой рубашечке и бархатных брючках, он, два дня назад отметивший восьмой день рожденья, и теперь глядящий на роскошную ёлку, что стоит между двумя большими окнами во второй комнате, а в первой поблескивает боком пианино, и буфет – старинной работы, густо изукрашенный деревянными орнаментами -смотрит, точно насупившись.

Молодой папа помогает маме, накрывая на стол, папа берёт бутылку, сдирает с неё блестящую фольгу, медленно выдвигает пробку, и… вместе с хлопком шампанского мальчик возвращается в тело почти пятидесятилетнего человека, седобородого, познавшего полынный вкус многих неудач, сидящего в магическом салоне.

Мудрая змея, свившись египетскими кольцами, подняла голову-цветок, и, покачиваясь, прошипел:

-Это и есть твоя печаль?

Он вздрогнул, но не оттого, что змея испугала его, а от вопроса, на который нечего ответить.

Он посмотрел в шар, в котором отразилось лицо гадалки, а потом молодой мужчина провёл за руку мальчишку, палкой чертившего по дорожке, и часть зеленоватого пруда с лодками, вздрогнув в недрах стекла, распалась, выплеснув в реальность большую птицу.

Птица сидела на столе гадалке, а в массивном фиолетовом кресле валялись шали, платки – всё цветастое, занявшее разноцветья у радуг.

Птица разинула клюв, и каркнула:

-Сам мечтал писать. С детства. Вот и получай.

Она вспорхнула под потолок, ударилась о планку, сбив пучок тут же рассыпавшихся в прах трав, и исчезла…

Гадалка смотрела на посетителя змеиными глазами.

-Итак, что же вас мучит?

Он обратил к ней усталый, точно присыпанный пеплом взгляд.

-Знаете, я не смогу описать этой суммы. Суммы, так сказать, сумм.

Он усмехнулся в прокуренные усы, и поднялся, доставая из кармана деньги.

-Считайте, наш сеанс не состоялся.

Он положил деньги на стол, и пошёл к двери.

-Стойте, ну как же… — раздалось вслед.

Но он уже вышел.

Он топтал свежевыпавший, прекрасно пахнущий снег, думая, что ничего необычного никогда не случается, и что коли не удалось сложить жизнь (вишь ты, вредная поленница!), то и нечего шляться по всяким… да ещё деньги копить, чтоб заплатить… ни за что.

Гадалка в другой комнате, где не было ничего таинственного, сидела возле аквариума со змеёй, и говорила ей, ни на что не реагирующей:

-Странные люди бывают. Да и шут с ним. Главное – заплатил.

И она улыбнулась, взяла с журнального столика толстый ежедневник, и стала листать его, прикидывая, что будет врать следующему клиенту…

СТАРЫЙ ФИЛОСОФ ФЁДОРОВ

-Ох, уж мне эта диалектика – деньги, мол, не пахнут.

-При чём тут диалектика?

-О, она всюду! Не пахнут? Они воняют – и эта вонь отравила наш воздух.

Над ВДНХ несётся сильное голосовое объявление о выставке художников-нонконформистов: тех, кто не признает денежность мира, и не считает деньги его стержнем.

По удлинённому катку катятся довольные, счастливые…

-Смотри, — протягивает руку один из двух, — им не важна диалектика, никакие рассуждения вообще…

-Мало ли что кому не важно!

По круто расхоженному снегу желтоватого отлива отец катит на велосипеде с ручками малыша, какой прижимает к себе зелёненькое ведёрко, из которого выглядывает ручка красного совочка.

Мир пёстрый – как павлиний хвост.

Что символизировали павлины в Византии? Помните?

-А знаешь, возможно, терновый венец не был терновым, но – сплетённым из веток акации.

-С чего ты взял?

-Ну как… акация – от шип. Так, что возможно. И вообще – цветы акации символизируют душу.

-Ты своими словесами подчёркиваешь всю бессмыслицу богословия. Какая разница, из чего был сделан венец? Важно, что в том мире, где все мы оказались, следовать слову Христа невозможно.

-Ну, да. Его ещё понять надо – это слово.

Это уже другие – не те, которые про диалектику и деньги.

Мир растекается, расползается тысячей диалогов, тьмой нитей, масса из каких сгнили, бессчётностью дел.

Стержня его не ощутить.

-Уж не любовь – точно.

-Что?

-Стержень мира.

-Ха, почему бы и не любовь?

-Слишком круто замешано всё на том, что противоречит ей.

Рекламы брызгает назойливо, переливается многоцветно, врывается в бедные скорлупки сознаний отовсюду.

Нет спасения от пустых словес.

Скорлупки сознаний не выдерживают напора яви, разлетаются – в смерть.

Дело всеобщности усыхает, не начавшись.

Старый русский философ Фёдоров поднимается со своего сундука, чтобы медленно выйти на современную улицу, и раствориться в толпе.

Возможно, он был одним из говорящих на улице, ибо людская плазма ныне столь густа, что невозможно и себя чётко идентифицировать с отражением в домашнем зеркале.