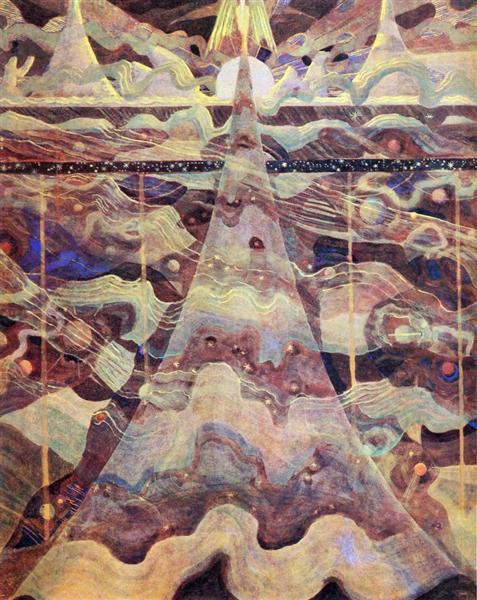

Конструкция небес, где сферы

В иные входят…

Где алмаз,

Играя, озарит пещеры,

Непредставимые для нас.

Планеты мыслящих кристаллов,

И лабиринты звёздных снов.

Сиянье ангельских опалов

Идёт солнечных основ.

Мелькающее лентой время,

Часы архангела работ.

Рим отражён в небесном Риме,

Какой составлен из высот.

Конструкция небес настолько

Сложна, насколько слабый мозг,

Который жизни грезя солью,

К роскошным тайнам строит мост.

* * *

Ночь выбирают поэты,

Ночь выбирают тираны.

Мистика власти и света

Сердцу наносит раны.

Ночь – бархатистое время.

Тайна прописана мощно.

Не одинакова в Риме,

И в Подмосковье – точно.

Ночь выбирает адептов,

Собственной силой полная.

А расстановка акцентов —

Наших ошибок копия.

* * *

Как под ручкою блеснут слова

Бликами и лоскутками влаги!

И течёт река, всегда права,

Вечностью крепя судьбу бумаги,

Кою покрывают письмена,

И неважно то, что жизнь одна.

* * *

Мальтийцы, масоны,

Масоны, мальтийцы.

Безвестные силы,

Различные лица.

Есть власть вот такая,

А может быть, нету?

Масоны, мальтийцы

Близки ли ко свету?

Действительность наша

Не то, чтобы очень.

Масонов, мальтийцев

Пугает ли осень?

Иль, может, в расцвете? –

Масоны, мальтийцы.

Безвестные силы,

Различные лица.

* * *

Функционирующий ликвор

Процесс мышления даёт,

Не понятый собою, либо

Другими человек живёт.

С начинкой тело до последней

Понятно йоты ли? О нет.

И – духом замерший, столь бедный,

Над бездной смысла ищет свет

Герой, сопоставляя ликвор

С блистанием крестильных вод,

И зная: не всегда есть выбор,

Скорее – всё наоборот.

ГРУСТЬ ВОСЕМНАДЦАТИ ЛЕТ

(стихотворение в прозе)

Тогда в кинотеатрах Советского Союза запустили впервые редкие иностранные фильмы, в том числе в «Космосе», возле которого жил.

Стояла ранняя осень, но погода не портилась, и дни были высоки, прозрачны, и точно отмечены перламутровой грустью – когда восемнадцать лет, и не знаешь, что будет дальше, никак не представляешь будущего…

Со службы, на которую ходил: в библиотеку, можно было сорваться в середине дня, работы толком не было, и, отстояв очередь, купить билет на «Красную пустыню»; и в обширной, тёмной яме кинозала ощутить затерянность в человечестве – и сопричастность другому миру.

Пустыня входила в сознанье – извечным одиночеством, жаждой творчества, фантастическими образами, теснившимися в голове, не находящими выхода.

Великолепно выстроенный фильм Антониони отливал грустью – цветной, как осень; и происходящее на экране становилось и твоей жизнью – такой маленькой, такой непонятной.

Выходить из кинозала было, — как погружаться в двойное одиночество, и, бредя аллеей бульвара, хотелось сесть на скамейку, глядеть на листья, дать свободу грустно текущим облакам мысли, но надо было возвращаться на службу, к скучным обязанностям, к житейской неопределённости.

Бульвар, которым шёл, тоже казался изъятым из недр фильм, и был он устроен с кинематографической точностью красивой ленты; а глыба института, в каком помещалась библиотека, врезалась в синеющие небеса.

Очень много лет спустя, вспоминая то время, думаешь, что нечто не успел в нём расшифровать, как смог сохранить только обрывочные кадры советской жизни, не представляя, что она завершится вот-вот, не зная, как и что будешь писать, во что выльются образы, отчасти бременившее сознанье; не предполагая, скольких людей, игравших в жизни твоей немалую роль, придётся похоронить, не зная ничего о будущем, но чувствую тонкую-тонкую грусть восемнадцати лет, начала жизни.

ТОЛЬКО ТВОИ ВОСПОМИНАНИЯ

(стихотворение в прозе)

То, что тропинка на огромном пространстве больничного комплекса идёт между моргом и родильным отделением, узнал уже после, а тогда, сидя в приёмном покое, ожидая зашедшую в отделение жену, глядя то в окно, то в пол, силился представить, каким же будет малыш.

Пара, стоявшая у окна, казалась странной: молодой любовник? Муж? Пожилая, властная женщина…

Ещё один отец – простоватый мужичок, из работяг явно, сидел с маленьким сынком у стены, и последней пришла молодая деваха, шумно устроившаяся на стуле, бросившая пёструю большую сумку на пол.

Ещё одну роженицу привезли на скорой, и прошла она без очереди.

За окном плыла осень – ранняя, сентябрьская, не отличимая от лета; он выходил курить, о чём-то болтал с шумным дядькой, сопровождавшим невестку вместе с сыном; и когда вернулся, жена вышла, сказала:

-Через два дня.

Распрощались.

Он прошёл территорию больницы насквозь, он вышел в город, двигался вдоль ограды, к трамваю, всё думая, каким будет малыш; и пока город тёк за окнами трамвая, отвечал на эсэмэски жены, писавшей, как устроилась, что делают…

Быстро пролетело.

Всё мелькает очень быстро, но четырёхлетний малыш, лихо скатывающийся в трубу детской горки, не знает об этом, как не будет, словно все, помнить первых дней своего существования.

Много воспоминаний, принадлежащих только тебе – и никогда ни у кого не будет иначе.

* * *

Щедро данная сирень

Видится пустой с похмелья.

На вчерашнее веселье

Данность надвигает тень.

Тени у куста, увы,

Серые, в пандан сознанью.

Приближают к пониманью

Яви бытия узлы.

Таковых в похмельный день

Не заметишь, окаянный.

Мелких мыслей дребедень

Будет ли кому желанной?

Так и будешь жить-тужить.

Многое необъяснимо.

Просто день проходит мимо,

Свет ведь надо заслужить.

* * *

Когда поедешь на вокзал

Встречать жену и малыша,

Всё будет так, как ожидал,

Тем ожиданием дыша.

Так, бросится к тебе малыш,

Его легко подхватишь ты,

Как будто вмиг осуществишь

Свои мечты.

Вокзал шумит, и темнота

Июня вовсе не страшна.

И столь обыденность проста,

Сколь ей присуща глубина.

* * *

Он – Бог? А может быть, Они?

Идея мирозданья слишком

Громоздка, больно наши дни

Ничтожны, коль сравнить их с ликом,

Который не сравнить с лицом.

Нам храмов неба не представить.

Река и ночь. Плеснёт ли сом?

Конкретность очевидна яви.

Он – Бог? А может быть, Они?

Без иерархий невозможно.

Красивыми бывают пни,

С деревьями сравнить их сложно.

В церквях обряды и порок

Корыстолюбья, равнодушья.

Туда не проникает Бог,

Где тьме всё истово послушно.

Есть Он, идея мира, мир,

Конкретика привычной яви,

Цветущий во дворе жасмин,

Моментов драгоценных яблоки…

* * *

Хотели Игорюшку, получилась Танюшка,

Здорово, пусть растёт пузырь!

Так жене написал, на войну ушёл муж и

Не вернулся – смерти морок познав, узость её, или ширь.

Это бабушка мне рассказывала. А Танюшка –

Тётя Таня моя, девочкой не представить, нет.

Умерли так давно… От смерти довольно душно:

Будто сужает данный нам свет.

Строчка письма, которого никогда не видел,

Как погибшего на войне деда не мог я знать.

Между строчкой и памятью нынешней выжжен

Пласт судеб и жизней, и коды времени не понять.

Вот Таня сидит на даче, под старой грушей,

Шутим, смеёмся, бабушка пироги несёт.

И пожар войны так давно потушен –

Ибо вспомнился восемьдесят какой-то советский год.

Мелькают кадры сложнейшего фильма.

Под 50 вспоминаю много их – ярких, добрых, цветных.

Но жизни понятней не становятся мистика, физика,

Может, яснее они из океана мёртвых,

Чем с континентов живых…

ПАМЯТИ ПАВЛА БЕЛИЦКОГО

Античный блеск, Эллады храмы

Необходимы, как подъём

Из современности, чьи ямы

Рыл прагматизм, суров при том.

Не вырваться поэту всё же,

И остаётся алкоголь –

На время икс цветные может

Пейзажи дать, унявши боль.

Боль возвращается к поэту,

Последний сгустками её

Стремится к свету, только к свету,

Презрев телесное житьё.

Чтоб строки золотом остались,

В самосожжения режим

Поэты испокон включались.

И мир был равнодушен к ним.

Неравнодушно только время,

Что сохраняет имена,

Даря поэтам воскресенье

В стихах, лелея письмена.